大評論家 | 詩意與科技的城市輓歌丨《K城故事》| 香港話劇團

- experience am space

- 2025年8月3日

- 讀畢需時 4 分鐘

已更新:2025年8月18日

再次踏入潘惠森宇宙,而是次他與導演崔維斯.普斯頓(Travis Preston)向我們展現的是一齣虛實交織的都市奇幻寓言故事。利用編作劇場作品形式,將奇幻浪漫的城市詩篇融合藝術科技元素,運用影像、音樂、形體等藝術形式帶領大家跟隨Forget-Me-Not的腳步,探索那未知的奇妙旅程,體驗一場多感官的城市輓歌。

《 #K城故事》的創作概念來源於潘惠森於2002年編寫的短篇小說《K城以外的二三事》,一個關於「被遺忘者」的#黑色童話,他用輕盈的筆觸寫下當代人最沉重的孤獨,構建了一個關於記憶、遺忘與城市命運身分認同的奇幻世界。在他筆下,主人公 Forget-Me-Not 生活在一個充滿遺忘與喧囂的城市:父母常常忘記她的存在,人們過度依賴手機卻被其噪音裹挾。「 #Marchember月」的出現成為她逃離現實的契機,她離開自己的城市,乘火車穿過海底隧道來到寧靜未知的春威夷探索這奇幻世界。「Forget-Me-Not」的名字和K城的呼喚,仿佛在叩問:在這快速更迭、信息過載的時代,我們如何留住重要的人與事?城市與人類誰先被遺忘?

《K城故事》一次大膽的創作、不完全依賴完整文本的嘗試

《K城故事》是一次大膽的創作嘗試,並不同以往香港話劇團的傳統劇場作品,它不完全依賴完整的文本內容,而是更注重演員自身當下對文本的感受來進行創作表達。潘Sir給予導演和演員極大的發揮空間,完全信任與尊重創作的自由。一向大膽前衛的導演 #TravisPreston 與一眾演員共同完成了這場突破傳統劇場界限的 #藝術實驗。在編作劇場的創作過程中,眾人一同將詩意篇章與多層次藝術科技融合,將文本中的魔幻元素轉化為可觸可感的舞台語言,營造出如夢如幻、多重元素交融的多感官觀演體驗。同時,Travis Preston將自己對香港這座城市的熱愛注入其中,呈現出一幅「城市拼貼畫」,使觀眾仿佛置身於樓宇與記憶迷宮中,激起人們在城市快速變遷中那份身分認同與集體記憶。

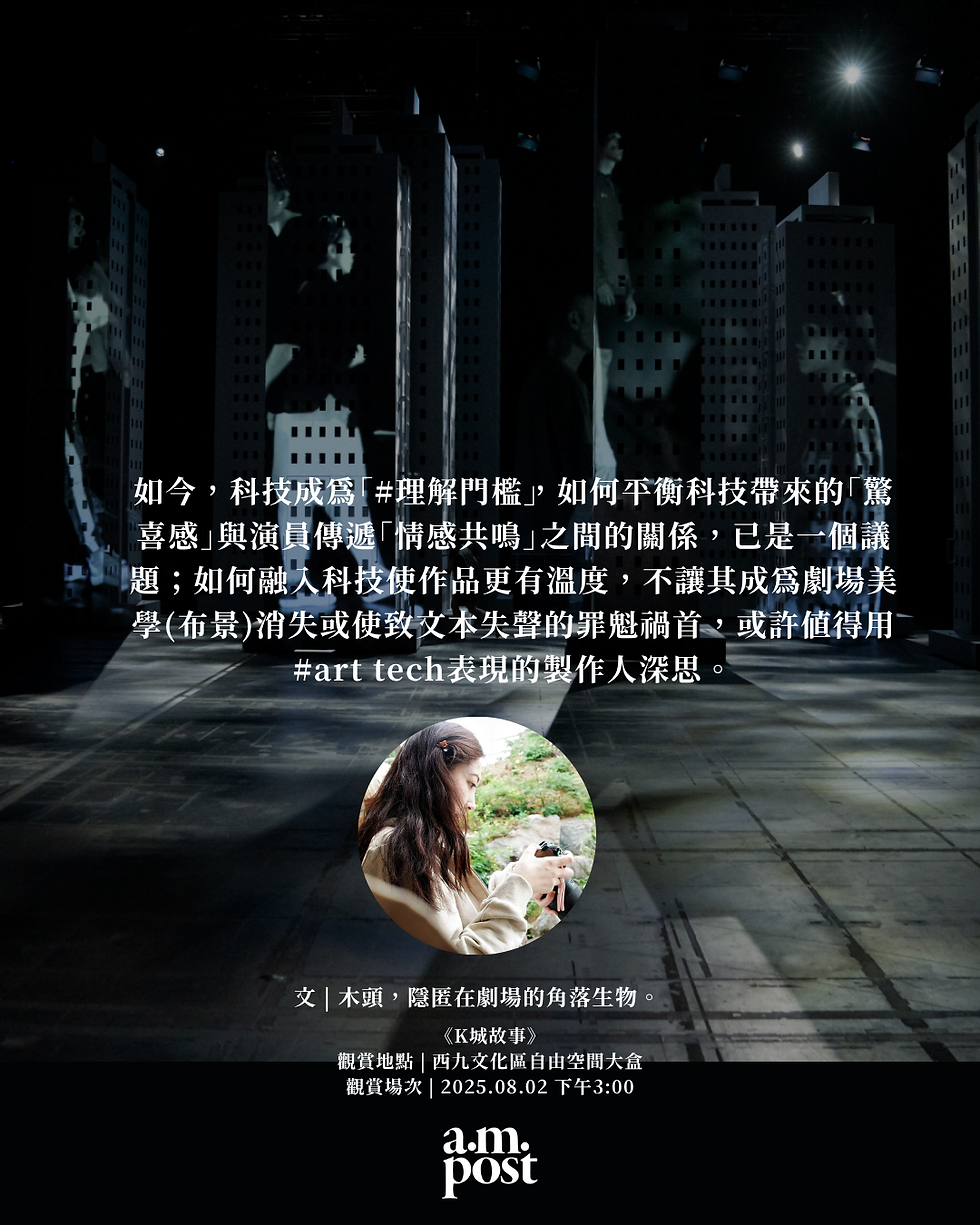

這次的舞台不再是傳統的「鏡框式」劇場空間,而是營造出沉浸式環境劇場的深層體驗。Travis Preston 運用art tech技術,打破了傳統舞台限制,使整體的演出更像是一場流動的夢境,也增強了觀眾的參與感。在舞台呈現上,樓宇上閃動的人群剪影、密密麻麻的手提電話號碼,構建了壓抑的現代化鋼鐵森林;top camera俯拍的湖面女孩與潺潺水流投影疊加,讓文字中的詩意具象化。困在鐘錶中的海底男孩在舞台上滾動,又好似歷史的車輪滾滾前行。編舞 #謝茵 試圖放大人類身體「自然而又脆弱的原始性」,眾人時而斷續時而顫慄的肢體表達增強了文本的可視性,試圖在寫實與誇張間找到平衡。沉浸式環繞音效與配樂成為劇情的「無形敘事者」,以聲音層次劃分不同空間的情緒基調。演員們的低聲吟唱,又如一段竊竊私語,傳遞著城市與記憶的連結。觀眾不再是以往的旁觀者,而是需要在視覺、聽覺、感覺中根據線索來拼湊完整情節。然而,在觀眾未做功課閱讀原著作品前,能否完全放空頭腦依舊可以充分理解並享受舞台,是需要思考的問題。

科技成為「理解門檻」,會否成為劇場美學(布景)消失或使致文本失聲的罪魁禍首。

是次作品中,觀眾的注意力會分布在演員、影像、聲音之間,舞台上同一時間內呈現的元素過多,觀眾需要在短時間內捕捉到所有細節來拼湊出完整情節,是有一定難度的。不同於以往的線性敘事作品,觀眾可以隨劇情一路發展進行思考,而是次的多重元素疊加,簡約的舞台佈景卻涵蓋多感官體驗,演員在呈現角色行為的同時,投影同時又展示內心狀態,讓人目不暇接。話劇團官方平台在演出前已放出《 #K城以外二三事》聲音繪本合輯供提前閱讀,試圖提供更好的觀賞體驗,然習慣在演出前不進行閱讀、不對舞台作品有提前預設的觀眾,是否可以在每一分鐘進入到劇情中,也許是我們需要留意的。

如今,科技成為「#理解門檻」,如何平衡科技帶來的「驚喜感」與演員傳遞「情感共鳴」之間的關係,已是一個議題;如何融入科技使作品更有溫度,不讓其成為劇場美學(布景)消失或使致文本失聲的罪魁禍首,或許值得用#art tech表現的製作人深思。所幸《K城故事》中,導演巧妙地運用 #黃慧慈 與 #陳熙莉 兩位演員作故事旁白來輔助劇情推進,燈光及音效自然融入,觀眾感受不到科技的過度存在。科技像「空氣」般在劇場中流動,使作品更有了呼吸感。

《K城故事》是一次有勇氣的實驗嘗試,香港話劇團將香港本土作品透過國際導演的詮釋,同時將藝術科技融入編作劇場,將文本中抽象的意象轉化為可視可感的舞台實景,讓觀眾在多感官刺激下也有了更多的深刻思考。

文 | 木頭,隱匿在劇場的角落生物。

圖 | 香港話劇團

《K城故事》

觀賞地點 | 西九文化區自由空間大盒

觀賞場次 | 2025.08.02 下午3:00

——— 探索更多藝術地圖 ———

資訊投稿 |editorial@artmap.com.hk

@artmap_artplus

@artplus_plus

@ampost_artmap

留言