大評論家 | 劃時代的藝術風暴 | 「威廉.透納特展:崇高的迴響」英國泰德美術館典藏

- experience am space

- 2025年8月22日

- 讀畢需時 6 分鐘

已更新:2025年8月24日

西方藝術家對自然景觀(landscape)的摹寫可謂歷史悠久,但有很長時間只是作爲宗教、歷史和肖像畫的背景,直到17世紀才發展出以此為主題的獨立畫種。這一方面與時人隨科學及人文主義發展,越發關注自然和現世生活有關;另一方面,又與當時在貴族、富人及新中產階級興起的「壯遊」(Grand Tour)、即探尋西方文明根源而到歐洲各地旅行的風尚密不可分。

作爲生於18世紀末工業革命發源地、在西方藝術史上有革新貢獻的英國風景畫大師,威廉.透納(William Turner)當時亦乘社會飛速發展之利周遊列國,一生足跡遍佈英、法、德、瑞、意等地。今年適逢透納誕生250周年,臺灣現正進行的「威廉.透納特展:崇高的迴響」英國泰德美術館典藏,便展示了他在人生不同階段旅行時的即興寫生,以及回到工作室將現場草圖、記憶和想象融入其中的80幅作品真跡,借此探討藝術家與時代同呼同吸的風格演變歷程,及其晚年捲起的劃時代藝術風暴的深遠影響。

✍️加入我們「大評論家計畫」,詳情:https://www.artmap.xyz/main-page-junior-art-reviewer

| 從寫實到寫意

過去對於透納藝術的印象,僅停留於那些聚焦描繪光綫和氛圍元素、呈現强烈情感的抽象化海景畫。但這其實是透納後期的藝術風格,而通過是次展覽,才得以了解他早年在學院藝術以及科學風潮下形成的寫實畫風。如在「序曲:黑暗的房間」展區中的《月光,米爾班克的習作》(Moonlight, a Study at Millbank),透納在描繪泰晤士河夜景時,便準確地在月亮上方點畫木星——根據天文學家對畫中行星位置的研究,可確定其記錄了1796年8月19日的月出景象。結合展覽對透納曾研究其他天文現象、創作《日食素描本》(Eclipse Sketchbook)的介紹,可知他承襲了自文藝復興以來自然科學與藝術緊密結合的傳統,亦是理性主義在工業革命時期臻於極盛的具體反映。

但所謂「物極必反」,在科學和工業蓬勃發展、社會卻戰亂頻仍之際,人們又開始對所謂客觀、理性等價值有所反思,催生了强調主觀情感、追求個性的浪漫主義,盛於19世紀初至中期。縱觀展覽陳列的不同時期作品,透納在風格上有鮮明變化的時間點,正能對應浪漫主義的興起——自1802年第一次遊歷歐洲、被阿爾卑斯山的壯麗崇高景色震懾後,他在作畫時運用越多想象力,構圖用色亦越發大膽。如位於「走入山間」展區的《格宋的山崩》(The Fall of an Avalanche in the Grisons),透納更可能是從報紙對天災的報導和前人創作取得靈感,在畫面中央破格地加入一塊「之前從未有人想過飛翔的石頭」,以此呈現地動山搖的戲劇性瞬間,觀者對大自然可怕力量的敬畏油然而生。

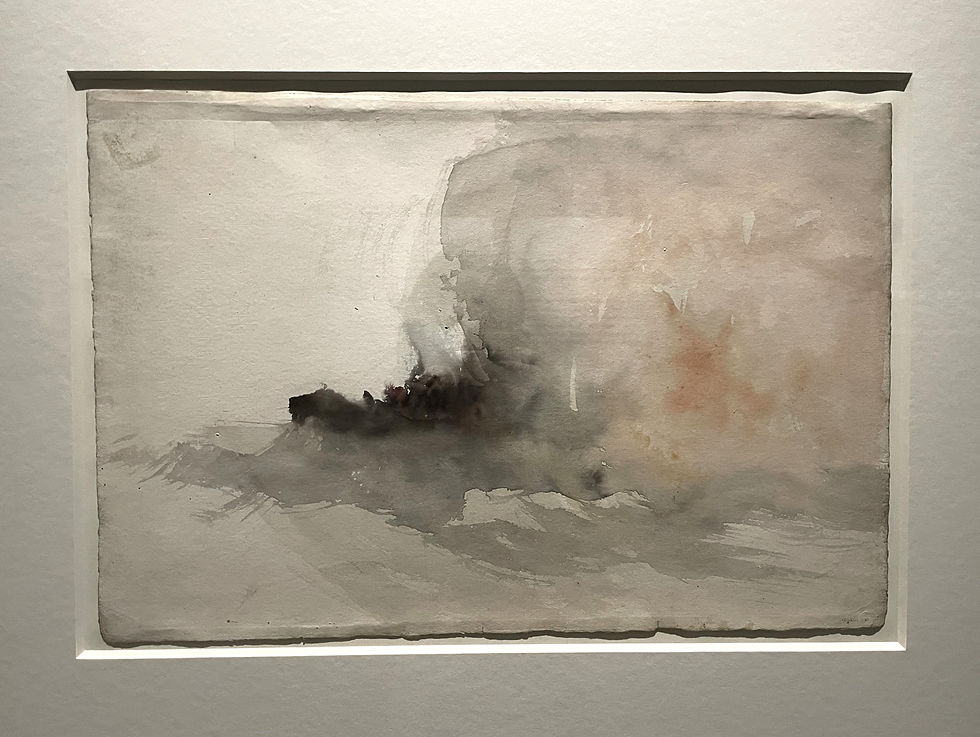

另外,在展示其最爲人熟悉的海景畫展區——「海上風暴」和「海天之間」中,又能從水彩畫《沉船,可能與「蘭茲角的長船燈塔」有關》(A Wreck, Possibly Related to ‘Longships Lighthouse, Land’s End’)、油畫《有浮標的海景》(Seascape with Buoy)等看見透納後期持續突破傳統寫實繪畫技巧、從「寫形」開始轉向「寫意」的各種創新嘗試。若與前期精細謐靜的古典繪畫相比,此時透納筆下的大海則變得洶湧不息,在朦朧光影的襯托下充滿動感與激情,可説是一個時代變遷的見證。

| 破浪乘風去

透納曾説:「人當能辨:真藝術者,能啓人想象,發人深思,不徒止於視覺之表。」在結尾「大自然的崇高美學」的展廳中,展覽便展示了透納晚年極具實驗性、同時最具爭議的抽象風格作品,大多旨在捕捉稍縱即逝的大氣和光影效果,如缺乏明確主題和地理細節的《威尼斯場景》(Venetian Scene),以及對其場景是日出還是海上火災眾説紛紜、看畫當下找了很久海豚蹤跡也找不到的《洶湧的大海與海豚》(Stormy Sea with Dolphins)等。

根據展覽對透納晚年在藝壇聲譽的簡介,他因特立獨行的藝術表現手法而遭到同儕批評,上述包含極少具象或地形元素的繪畫均被視作「未完成」的作品。在好奇心驅使下,我在看展後又上網搜索更多關於藝術家生平的資料,得知透納自父親於1829年逝世後,失去藝術路上伯樂的他精神大受打擊,性格越發憂鬱孤僻;自1845年起,他更活在極度貧困及健康每況愈下的狀態中,最終死於霍亂。但正是在此身心飽受折磨的人生最後階段,透納才創作出如此豪邁激進、對後世藝術家尤其印象派多有啓發的作品,由此看來,或許「不瘋魔不成活」是每個偉大藝術家難逃的宿命。

為進一步探討透納作爲「現代主義先驅」的深遠影響,是次展覽又將其畫作與14位當代藝術家不同媒介的創作一同展示,側寫這二百五十年來西方藝術持續求變的發展軌跡。在是次展出的芸芸後代作品中,最印象深刻的是在1940年代紐約興起的抽象表現主義領軍人物——俄裔美籍藝術家馬克.羅斯科(Mark Rothko)的《無題》(Untitled)。將這幅由大片冷峻色塊組成的極簡畫作,與透納在同一塊畫布繪畫三幅習作而成的《三個海景》(Three Seascapes)並置,二者竟有意想不到的視覺共鳴。雖然透納此作是無心插柳,但他畢生追求「不徒止於視覺之表」的崇高意境,其實與羅斯科不以描繪具象為目標、僅憑形狀和顏色傳達情緒的空靈美學,正是「英雄所見略同」。由是,當看見展板介紹指出羅斯科在一次參觀透納回顧展後半開玩笑評論道:「透納這個人,從我身上學到了很多」,我也不禁因二人跨越百年的「默契」而會心一笑。

| 在風雨中看透納

出發到臺灣看展的那個週末,香港刮起了十號風球。到了臺灣,天公也不怎麼造美,天氣陰晴不定。但或許冥冥中有安排,讓我能在異地風雨中看透納特展,細味這位二百五十年前的英國畫家筆下同樣變幻莫測的自然風光。仍記得步出中正紀念堂展館之時,烏雲密佈的天空又下起毛毛細雨,心中的焦慮與煩悶卻盡掃一空。對於「崇高」(sublime)的意義,展覽開首引用了19世紀英國藝術評論家約翰.羅斯金(John Ruskin)文字作解釋:「任何能提升心靈的事物都是崇高的,而心靈的提升是透過對任何偉大事物的沉思而產生……」我想,這就是透納藝術永恆力量的最佳説明吧!

文 | 麥子

圖 | 作者拍攝及聯合數位文創

「威廉.透納特展:崇高的迴響」| 英國泰德美術館典藏

日期 | 2025年6月27日-10月12日

地點 | 臺北中正紀念堂

#藝術地圖 #artmap_artplus #cultural #artmap #artmap_大評論家 #臺灣 #英國泰德美術館 #威廉透納 #透納 #崇高的迴響 #williamturner #turner

——— 探索更多藝術地圖 ———

資訊投稿 |editorial@artmap.com.hk

@artmap_artplus

@artplus_plus

@ampost_artmap

留言