專訪 | 高美館,「南方藝術起源」的重要推手 | 訪高雄市立美術館館長顏名宏

- experience am space

- 2025年10月9日

- 讀畢需時 10 分鐘

已更新:2025年10月22日

在臺灣美術館制度逐步法人化、高雄作為南方藝術重鎮的文化能量不斷擴張的此刻,高雄市立美術館迎來了第六任館長顏名宏。2025年,恰逢高雄市立美術館成立三十一周年,這對高美館而言是里程碑式的節點:從早期南臺灣唯一的綜合性美術館,到今日結合兒童美術館、雕塑公園與生態湖區的「內惟埤文化園區」,再到串聯內惟藝術中心的「大美術館計畫」,美術館的發展軌跡幾乎映照了臺灣從文化中心到專業美術館的轉型史。顏名宏的到來,不只是人事更替,更為高美館帶來一種新的治理視野。

✍️加入我們「大評論家計畫」,詳情:https://www.artmap.com.hk/main-page-junior-art-reviewer

| 階段性轉折:制度與地方的交會

高美館的館長任用,其實一直帶有鮮明的地方性特質。過去多屬行政官派,直到近年來才逐漸引入內選機制。2009年,文化局借調逢甲大學的謝佩霓出任第四任館長,代表了學界的輸入;2016年,來自北部的李玉玲接任,並在七年任期內完成了行政法人化的轉型任務,於2023年圓滿卸任。高雄市立美術館在她的任內不僅奠定了法人治理的基礎,繼續推動南方藝術的發展,高美館被視為「南方藝術起源」的重要推手。

相比之下,顏名宏的到來則承載著另一層意義。作為「中南部人」,他的任命延續了與地方血緣的互證傳統,但又在制度化與研究語彙上開啟新局。他強調:「這次對我來說不是換一份工作,而是把過去二十多年做的場域研究、公共 藝術與校園美感教育,遷移到一座市立美術館的治理結構裡,去測試它在真實公共環境中的效度。」顏名宏這樣形容接任館長的意義。

| 場域到藝術—從藝術家到研究者

顏館長早年即以藝術創作嶄露頭角,於德國紐倫堡藝術大學完成藝術與開放空間的最高文憑。其創作與實踐經歷涵蓋個人藝術創作、跨國紀念性空間設計,以及臺灣公共藝術、美感教育與文化場域的深耕。

從藝術家到研究者,再到美術館治理者,這套方法論讓顏館長將「美術館」視為「思辨被啟動的環境」。他始終堅持一個核心:藝術不僅是物件的呈現,而是思想發生的環境,而非單一展陳容器;他更主張以文獻、素描、工作筆記與材料脈絡,重視藝術家生涯完整的出版物(Document),重建藝術家的創作過程與思維脈絡,將作品視為經驗與知識累積的展現,而非單純的視覺物件。

不追求把藝術家最新、最「賣座」的作品搬進白盒子,而是強調回顧性與研究性。「我們屬於德國系統的策展傳統,希望觀眾能透過文獻與材料進入藝術家的思維。只有這樣,觀眾才會帶著藝術家的眼睛去看世界,真正被浸潤。」展覽的任務不是提供短暫的視覺刺激,而是建構長期的認知影響力。

| 典藏與制度:公共/私人協作與研究導向

臺灣的公立美術館系統,在典藏方面長期受到預算、空間與制度的限制,往往難以建構具規模、具系統性的收藏體系。相較之下,國際間不少公立美術館早已與私人藏家、基金會建立長期合作機制,透過借展、捐贈、委託創作與寄存制度,不僅擴充了館藏能量,也活化了研究與公共教育的價值。

顏名宏並不回避這一問題。他坦言,高美館和臺北市立美術館一樣,都正面臨「典藏空間不足」的現實。過去臺灣的美術館典藏,多半是「勉強硬塞」,沒有完善的庫房條件與分類系統;如今,隨著「第二期庫房工程」的規劃,高美館才真正開始朝向國際標準邁進:從動線到乾濕度控制,從防塵到研究空間,典藏機制正逐漸轉型為「研究型Museum」的基礎設施。

他舉例德國紐倫堡的阿爾佈雷希特·杜勒之家(Albrecht-Dürer-Haus),這並不是一個單純展示杜勒名作的地方,而是保存了他父親對版畫理論的影響、透視法的發明、出版的書籍與生活環境,完整呈現出一位藝術家在社會、文化與學術上的立體網路。這種「脈絡性收藏」,才是當代美術館應追求的方向。

因此,未來高美館在與私人藏家合作時,必須發展出更制度化的合作模式。一方面,可以透過典藏手段擴大館藏能量;另一方面,美術館則負責確保研究方法、文獻脈絡與公共價值的落實,各司其職。在這樣的理念下,這將使高美館在邁向國際化、研究化過程裡,完成思維轉折,達成「Museum」而非「Gallery」的學術位階。

| 以「大美術館計畫」編織在地網路

在臺灣經濟起飛後的年代,各縣市紛紛設立「文化中心」,兼具美術館、圖書館與藝文活動空間的功能。但在編制與預算上,文化中心始終是「綜合性」而非「專業性」。顏館長回顧說:「文化中心的展覽形式,多半是地方畫家社群的聯合展、水墨展,缺乏議題導向與研究屬性。」

✍️加入我們「大評論家計畫」,詳情:https://www.artmap.com.hk/main-page-junior-art-reviewer

隨著國際交流需求的提升,臺灣開始在直轄市推動專業美術館。臺北市立美術館與高雄市立美術館相繼成立,成為北、南的兩座「首發館」,隨後再有臺中國美館,逐步形成北中南的三大體系。美術館的存在,意味著市民不用再跑到遙遠的地方就能接觸國際藝術,也意味著地方擁有了自己的文化身份與藝術歸屬。

在此背景下,高美館不僅是南臺灣的藝術地標,更凸顯其獨特性,源自於它與自然、社區交織的地理位置。館舍位於內惟埤塘旁,周圍43公頃的綠地包含濕地、步道、水庫與雕塑公園,為「美術館即公園」的構想提供了天然條件。

「這和美國大型美術館的模式完全不同。」顏館長指出,「美國許多美術館被建造成宏偉的建築本體,宛如一座雕塑屹立城市核心;而高美館的價值,在於它讓藝術與環境、社區和教育彼此交織。」他把園區比喻為「三顆石頭投入埤塘,每一塊石子落下時都發出自己的聲音,激起的漣漪從中心向外擴散,而三點又相互交織,形成聲韻共振的效果。」主館、兒童美術館與內惟藝術中心如同石頭激起的漣漪,彼此共振。他要人們不再只是「走進館看展」,而是在散步、親近濕地、帶孩子遊玩的同時,被藝術浸潤到生活的每一條路徑,將文化轉化為日常經驗。對他而言,高美館的使命不是停留在展廳的觀覽,而是讓觀眾在走出園區後,藝術仍在心中迴響。

| 南方當代與原住民藝術

自1995年收藏首件原住民藝術作品起,高雄市立美術館便啟動了「南島當代記憶工程」。在這個塊面中,顏館長認為,南部原住民藝術與材料文化密不可分。南方部落常以木雕、石雕製作浮雕符號,懸掛在頭目宅邸上作為身份象徵,如中世紀的城堡與封建領主的隱喻。這類材料所承載的文化厚度,遠比中北部遷徙型部落的纖維編織更具物質化的歷史感。

「在談典藏時,我們長期以來並不是單純關注纖維類材料,而是更多涉及木 雕、石雕等泛西方藝術的雕塑。從西方藝術史的概念來看,每件作品都是身份的表徵,雕塑通常以石頭或木頭為材,通過刻畫呈現出來。」因此,在高美館的收藏與策展中,木雕與石雕往往成為與國際藝術史對話的關鍵媒介。

然而,許多原住民藝術家以傳統材料創作,卻用當代視覺語彙來表達;他們的身份當然重要,但更重要的是,他們的作品能否回應土地與歷史的敘事。因此,在過程中出現兩種類別:首先,許多藝術家本身具有原住民身份,但他們使用的材料非常傳統,呈現方式卻十分現代,屬於當代藝術作品。

這就引出了一個問題:原住民身份應當從區域文化的角度來考量,還是僅僅從材料媒材來判斷?藝術家生活在這片土地上,他們的作品回應這片土地,並在文化下進行思辨。所使用的材料質感和技法,實際上是塑造與土地文化歷史相關的作品。這類藝術家,被稱之為「在地性藝術家」,而不是簡單地依據族群劃分認同。這種做法也為藝術家帶來額外的價值:當他們的作品被這種方式被美術館收藏後,不僅在市場上可能獲得更高溢價,也能夠爭取到下一次展覽的機會。同時,這也向未來的年輕藝術家傳遞了資訊:可以用這種藝術語言繼續創作。

高美館在思考南島當代與原住民藝術時,並不是要把它「孤立」在族群標籤之下,而是把它放入一個更開放的策展平臺中:不論藝術家是否具有原住民身份,都可以透過合作展覽、借展或跨身份對話的形式進行。

相比中北部,高雄擁有更為豐富的材料與文化資源;中北部則因政治與經濟因素,其都市化與現代化生活模式較為普遍,缺乏如此具有原則性的創作材料。高美館以相同的眼光與思維回看自身問題,並將這些多樣的元素重新拼接,如同把各式佳餚放上同一張桌,共同分享與對話,沒有限制。

| 高雄,與世界的距離

近年,高美館在展覽中積極引入科技藝術,諸如2022年的《X人稱——黃心健的元宇宙劇場》、2023年的《擴散耦——科技與藝術的擴散、並行、融合》,到2025年7月新展在KSpace高雄實驗場《虛擬生肉:如何重構被抹滅的台灣越南難民營》都透過AR/VR和紀錄片交錯的方式,為觀眾營造多重感知空間。許多所謂的「沉浸式」執著於膚淺的感官享受,而缺乏思想深度。面對這一趨勢,顏名宏館長的態度頗為審慎:「我們不能迴避工具的使用,但也不能把工具本身當作思想。」

✍️加入我們「大評論家計畫」,詳情:https://www.artmap.com.hk/main-page-junior-art-reviewer

在他的理解裡,科技:無論是投影機、感應器、AI還是VR,都只是觀看的一種方式。它幫助我們看到肉眼無法捕捉的事物,延展了感知的邊界,卻不等於真理。他區分了「true」與「real」:科技不一定揭示真理,但它能生成一種新的「真實」—一種與生命觀相連的感知方式。十年之後,今天熱議的AI與VR也將被更新的語言取代,成為藝術史中的「過渡」。

在這裡,科技被類比為藝術史上一種方法論,而非形式。正如素描並不僅僅是線條與紙張,而是一種伴隨思想行走的方式,AR/VR同樣是一種「當下的素描」,它記錄著當代人的觀看與思辨路徑。

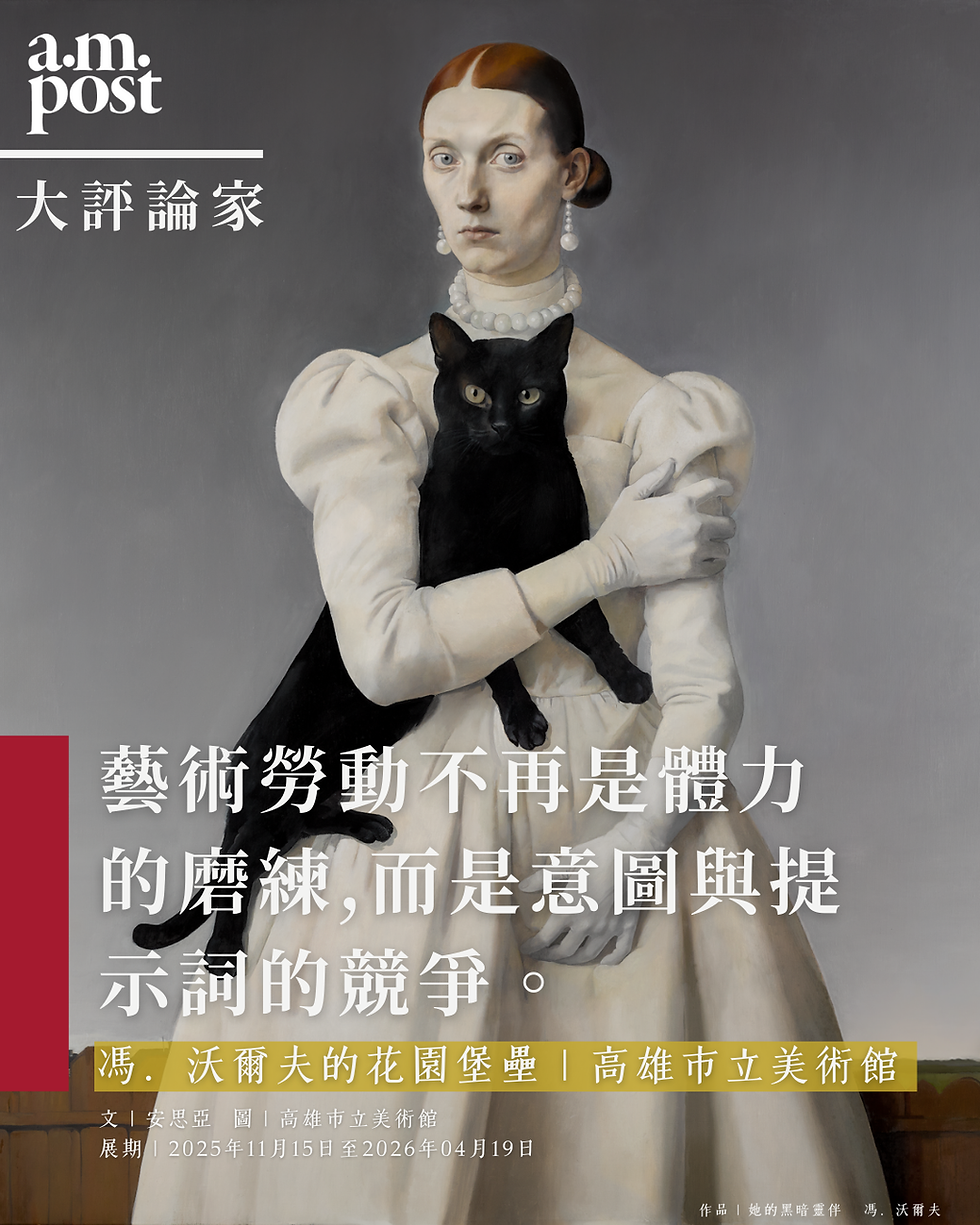

這樣的觀點,也呼應了高美館將於2025年11月推出的國際特展《馮·沃爾夫的花園堡壘》。藝術家以「花園」隱喻臺灣的自然與文化,以「堡壘」回應全球地緣政治,並在最新作品中結合 AI 演算與手工繪畫,展現科技如何成為文化思辨的媒介,而非炫技的目的。

然而,美術館與科學博物館的任務不同。科技可以、也必須進入美術館,但它的意義不在於展示技術效果,而在於與藝術語言的交錯。「投影機、AR、VR進入展場,並不是因為它們新奇,而是因為它們能在展覽敘事裡扮演不可迴避的角色,」顏館長說。換句話說,美術館的責任是把科技轉化為藝術語境下的媒介語言,讓觀眾透過它進入文化與思想的維度。

因此,未來的高美館不會抗拒科技藝術,但也不會把它當作唯一的方向。顏名宏認為:藝術史中的每一種材料與工具—從1930年代的幻燈片(Slide Projector)到錄影,從雕刻到虛擬現實—都曾在其時代裡承載過厚重的方法論;美術館應當在「斷代史」的框架中,理解不同工具如何折射出文化課題,而不是盲目追逐技術潮流。

| 美術館不僅是展示藝術作品的地方,更是社會對話與文化共構的場域。

最後,顏館長反覆強調,高美館必須清楚定位自己作為市立美術館的角色。與當代美術館、現代美術館不同,市立美術館並不能單純依靠「隨心所欲」的主題設定來彰顯個性,它必須更直接回應市民的生活經驗與社會流動。

他用一個獨特的比喻來形容:在緯度上,高雄與香港、上海、南洋等環太平洋城市共用春夏秋冬的節奏;在經度上,則與東京、北京、首爾等城市共用同樣的時區。市民每天的感知,其實都在與這些「鄰居」城市形成對照。高美館的任務,就是幫助市民理解這種「差異」。不僅是文化的差異,更是社會節奏與生活方式的差異。

「我們不是在清單式地做國際合作,」他解釋,「而是要為市民張羅一種視野。當他們走出高雄,前往其他城市時,可以自然而然地意識到自己與他者的不同與關聯。」這種視野的培養,在他看來,就是「養成」。它不是行政流程上的跨館合作,而是一種深層的文化教育,讓市民在日常觀展中累積判斷與思辨的能力。

這種「養成」概念,源自他對博物館起源的重新闡釋。Museum的詞源來自希臘的「繆斯殿堂」(Museion),象徵著思辨的原初空間。在帕臺農神廟的旁邊,九位繆斯女神代表著藝術、詩歌與學問,成為激發人類思考的原型。美術館今天依然延續著這種使命—以至它不是被動的展覽空間,而是要成為人們心中「思辨的殿堂」。

結語

高美館在顏名宏館長的引領下,正以「場域為本、向外生長」的思路,將藝術、教育與公共性緊密結合。它不只是展覽的空間,更是城市思辨與文化共構的場域,讓藝術在高雄生根,也向外擴散,如同園區中三顆石子激起的漣漪,成為城市心跳的回聲。

編採撰文 | 許瀚尹、樊婉貞

圖片提供 | 高雄市立美術館

——— 探索更多藝術地圖 ———

資訊投稿 |editorial@artmap.com.hk

@artmap_artplus

@artplus_plus

@ampost_artmap

留言